倭寇的踪迹 万历野获编倭寇兴灭的细节

“我朝书生辈,不知军国大计,动云禁绝通番,以杜寇患。不知闽广大家,正利官府之禁,为私占之地。”沈德符这句话是相当有见地的。他将倭寇兴灭之论归在“市舶司”变迁条目下加以阐述,正可看出他对于倭寇成因的某些理解是异于去其未远“不知军国大计”的夏言等辈。而后者正是在担任嘉靖朝给事中期间建议取消对日市舶,厉行海禁的。

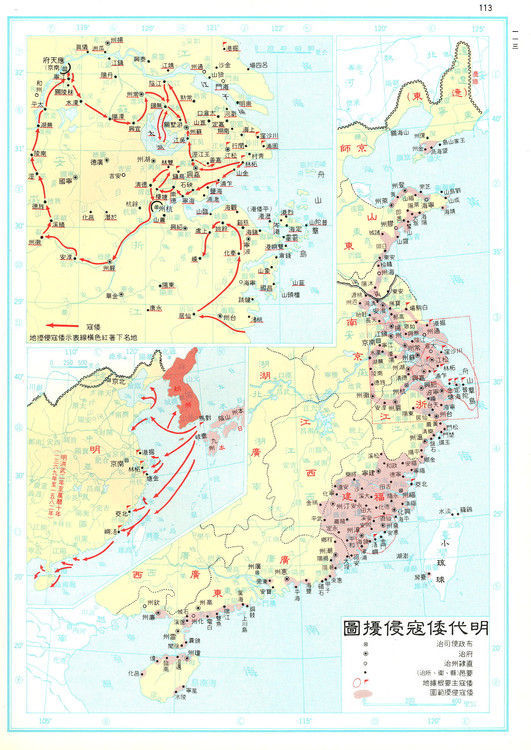

根据现有的研究通识,“倭寇”是分成两拨的。一拨在明初,也就是朱元璋时期的从朝鲜半岛延伸至辽东半岛再至江苏沿海的所谓“前期倭寇”;一拨在明中叶,也就是朱厚熜时期从浙东沿海延伸至闽粤琼地区的所谓“后期倭寇”。沈德符的论述也很好地支持了这一观点。

他首先指出,明初“海夷狡诈无常,迫近京师,或行窥伺”。这句话的意思是说,有“海夷”经常在京师(指现在南京)附近地区窥探,伺机行事。“海夷”是谁?按照字面意思,外邦为夷,此处应是指日本(此时距离哥伦布1492年远航为时尚早,葡西二国不可能进入太平洋,其余南洋诸国以航海能力也未必能到东海海域),一个“窥伺”已不仅仅是满足财富需要之意,更含有对明初政治有所图谋的意味。进一步而言,此处“海夷”应是日本南北分裂的政治格局下的产物――落败的武士浪人,这与胡惟庸“南通倭寇,北接旧元”的罪名是有所联系的。这是一种很可怕的状态。其后他以嘉靖朝“闽、浙遭倭祸,皆起于豪右之潜通岛夷。始不过贸易牟利耳,继而强夺其宝货,靳不与值,以故积愤称兵。”这段论述,也是我要关注的重点。从字面意思看,岛夷是日本无疑,豪右则是沿海地方豪强势力。而沈德符认为,倭患实际上是为贸易矛盾激化的后果,是“积愤称兵”所致。

明代倭寇侵扰图

(三)明初倭寇也复杂

把倭寇分为不同时期、不同原因、不同身份来讨论,这种分析方法值得赞许。但沈德符认为明初倭寇是“或行窥伺”的日本人,嘉靖间倭寇为“积愤称兵”所致,这两种说法显得过于直白简单,需要我们再行剥茧来看。

明初倭寇是否只有日本人呢?

持明初倭寇为日本人的论断,在沈德符之前,嘉靖朝的钱薇在其《承启堂集》卷一《与当代处倭议》中就如此认为。他指出,“倭寇事体,今昔不同。国初倭患,虽遍于沿海一带,然止倭耳。” 后来,研究倭寇的日本学者藤家礼之助、田中健夫等人就对此深信不疑。

沈德符显然没有那么直接认为倭寇全部且只有日本人。他同时提出,宁波港的废弃是“盖以宁波亦近畿甸,为奸民防也。”,可见他对明初倭寇中存在境内“奸民”是有认识的。在明代人的脑海中,与日本发生瓜葛且能被冠以“汉奸”首当其冲是胡惟庸——明初淮右集团核心成员,明王朝官方认可的最后一任丞相。《明史·日本传》里有一段类似小说的记录:

胡惟庸谋逆,欲藉日本为助。乃厚结宁波卫指挥林贤,佯奏贤罪,谪居日本,令交通其君臣。寻奏复贤职,遣使召之,密致书其王,借兵助己。贤还,其王遣僧如瑶率兵卒四百余人,诈称入贡,且献巨烛,藏火药、刀剑其中。既至,而惟庸已败,计不行。帝亦未知其狡谋也。越数年,其事始露,乃族贤,而怒日本特甚,决意绝之,专以防海为务。

这段记录的源头是朱元璋亲自编纂的《大诰三编》,当年清修明史时将之采录。但它依旧不足采信。有一个很重要的原因是所谓的“日本国王”,其实是当时控制日本南部的怀良亲王,而正是这位怀良亲王在洪武二年杀掉了朱元璋遣往日本宣示国威令其臣服的2名使臣,且回信傲慢无礼。胡惟庸再不智也不必选择这样一个“中介”来完成预谋行刺的政变。且这个担任“刺杀”任务的如瑶和尚已被证明来自北朝,而非南朝。但这段记录却提供了两个比较客观的事实:即确实发生了“诈称入贡”的事件,以及明朝政府内部出现了里通日本的“奸民”。

在这里有必要补叙一下明初日本国的情状。日本的南北朝发生于1336年至1392年,大致与元末明初的历史时期相当。之前为镰仓时代(かまくらじだい 1185年-1333年),之后为室町时代(むろまちじだい 1338年-1573年)。在这段时期里,日本同时出现了南、北两个天皇,这也就是被经常提及的“天下二分,两统迭立”的时代。日本进入了无统一政府的混乱时期。南朝在与北朝的战争中接连失利,一部分落败的官僚、中下层武士便无所依归,琢磨出路。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。奇迹在线网上有所的信息来源于互联网和奇迹在线无关,如有侵权请指出,我们立刻删除,本站不负任何法律责任。