倭寇的踪迹 万历野获编倭寇兴灭的细节

宁波是一个神奇的地方。明初长江流域盘踞的陈友谅、张士诚、方国珍势力被朱元璋悉数剪灭后,其余部大多通过宁波逃入海上,继续与朱元璋势力对抗。这些离散的武装力量也急于找到合适的合作伙伴。朱元璋一定意识到了,倭寇不再是散盗,通过一个林贤,“内外勾连”的事实其实已经摆在了面前——倭寇在沿海熟悉地形,进出自如以及僧人如瑶能进入大内带来那些危险的贡品,这当中存在几许阴谋已经非常明显。他的宿敌正扮演着并不光彩的角色,“每诱岛倭入掠”的报复行为,只为让新生的明王朝意识到这些争夺天下的失败者无计可施的愤懑。

因此,尽管胡惟庸是否交通日本缺乏直接必要的证据,但沈德符加之以“窥伺”二字确实是神来之笔,似乎也意在说明倭寇的目的并非只有财货那么简单。因而,关于明初的倭寇或许应该是由日本地方势力支持,由日本浪人、中下级武士和元末明初中国反元势力残余组成,勾结一部分有所企图的明朝内部官员共同构成的一股力量。

(四)豪右·官府·日本人

在之前阅读沈德符关于嘉靖年间倭寇形成的论述中,我一直不敢下很明确的断语。

“如嘉靖间,闽浙遭倭祸,皆起于豪右之潜通岛夷:始不过贸易牟利耳;继而强夺其宝货,靳不与直,以故迹愤称兵。抚臣朱纨谈之详矣。”这段话究竟是什么意思?

我曾有过两种解读:一是“始(豪右)不过贸易牟利耳,继而(豪右)强夺其(日本人)宝货,(豪右)靳不与值,(日本人)以故积愤称兵。”二是“始(豪右)不过贸易牟利耳,继而(日本人)强夺其(豪右)宝货,(日本人)靳不与值,(豪右)以故积愤称兵。”

乍看之下,若推论前提为“倭寇即为日本人”,则前一种似乎更为顺畅,但若解释为日本人“积愤称兵”,我们就忽略了这样的一个事实,那就是日本与中国贸易是中国向日本提供紧缺的物资,“宝货”于此处应该是中国商品,豪右如果强夺自己的宝货,岂不可笑?并且日人因“积愤”称兵于中国仅“争贡之役”可观,而“争贡之役”发生在嘉靖二年,且称兵原因也并非是中国商人“靳不与值”,而是日本大内氏与细川氏贡使间为争夺朝贡之先后而大打出手。更为重要的是,争贡之役是闭关的直接原因而非倭患的直接原因。于是,以此前提观之,后一种解释就更为合理了,即嘉靖倭寇是不再是浪人海盗,而是从事走私贸易的中国商人,并且是因为日本人的赖帐而引起他们的起兵反抗。

是不是存在第三种解释?

始(豪右)不过贸易牟利耳,继而(官府)强夺其(豪右)宝货,(官府)靳不与值,(豪右)以故积愤称兵。一面是日人强夺豪右宝货,一方面是官府强夺豪右宝货,究竟哪一种更接近沈德符的叙述真相呢?

突破口在于之后由沈德符自己提出的“抚臣朱纨谈之详矣”。

朱纨字子纯,长洲(今江苏苏州)人。正德十六年(1521)进士。历官景州知州、开州知州。嘉靖初迁南京刑部员外郎。历四川兵备副使,屡迁至广东左布政使。于嘉靖二十五年(1546年)以右副都御史身份巡抚浙江,兼摄福州、兴化、泉州、彰洲四府事。对于“嘉靖大倭寇”的论断,后人经常语及他给皇帝的奏疏中的话:“去除外国盗易,去除中国盗难。去除中国濒海之盗犹易,去除中国衣冠之盗尤难。” 从字面意思观之,朱纨对真正由日本人所引发的倭乱并不担心,而对潜伏在中国内部的扶助乃至参与倭寇的凶恶势力给予了“尤难”的评价。

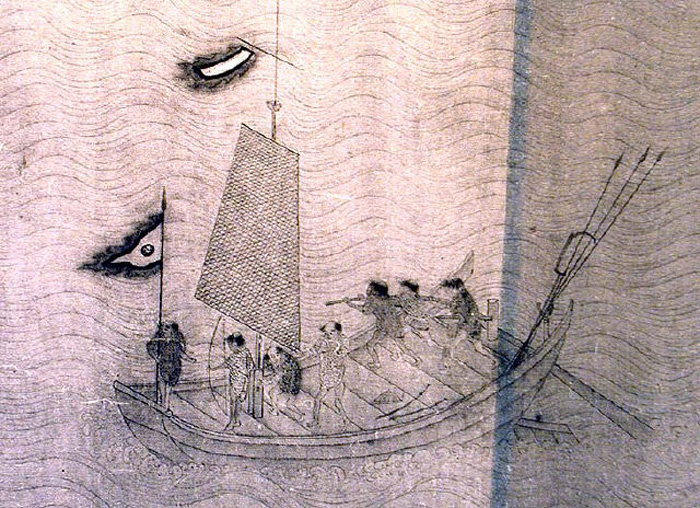

明代倭寇图

事实上,这些被后人视为精辟的论断源于如下这段史实——

纨巡海道,采佥事项高及士民言,谓不革渡船则海道不可清,不严保甲则海防不可复,上疏具列其状。于是革渡船,严保甲,搜捕奸民。闽人资衣食于海,骤失重利,虽士大夫家亦不便也,欲沮坏之。……夏四月,俘日本国人稽天,许栋亦就擒。栋党汪直等收余众遁,筑塞双屿而还。番舶后至者不得入,分泊南麂、礁门、青山、下八诸岛。势家既失利,则宣言被擒者皆良民,非贼党,用摇惑人心。又挟制有司,以胁从被掳予轻比,重者引强盗拒捕律。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。奇迹在线网上有所的信息来源于互联网和奇迹在线无关,如有侵权请指出,我们立刻删除,本站不负任何法律责任。